わたくしは原田マハさんの描く、名画家の物語が大好きです。

上記の三作も言うまでもなく、本屋大賞にノミネートされたり、刊行前から注目されていたヒット作ばかりです。

マハさんは美術史科を卒業しておられ、キュレータの経歴もおありなので、その造詣の深さはさすがですし、何より著名な画家たちをまるで同時代に生きておられたかのように、イキイキと存在させる描写がすばらしいのですよ。

さて、今回はこの三冊、刊行された順に、わたくしのハートが鷲づかみにされたポイントをご紹介したいと思います。

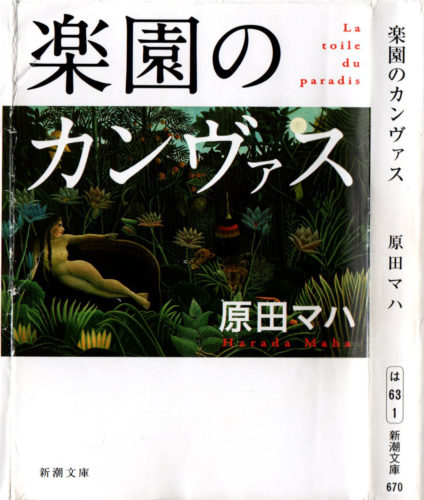

まずは「楽園のカンヴァス」(2012年 新潮社)。

このお話は、アンリ・ルソーの代表作「夢」を題材にしています。

「夢」はこの表紙の絵ですね。

アンリ・ルソーという人は、存命中ほとんど評価されなかった巨匠のひとりで、後年ピカソやシュルレアリスムに多大な影響を与えた異才の画家です。

パリの入市税関で働く日曜画家であったため、通称「税関士ルソー」。

19世紀後半に41歳でデビューし、展覧会に出した絵は子供が描いたようだと嘲笑されたが、詩人アポリネールやピカソからの称賛を受け、後年には高い評価を得る。「アンリ・ルソー 【自作を語る画文集】楽園の夢」 八坂書房より

このルソーの「夢」にそっくりな作品を持つ、スイスの大邸宅の主に真贋判定を依頼される、日本の美術研究家・早川織江とニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウン。

しかも、なんと正しく真贋判定したものにこの絵を譲ると言ってくる!

はい、面白い。

もう面白い。

ニューヨーク近代美術館、MoMAのキュレーター、ティムブラウンは近日開催予定の「ルソー展」をなんとしても成功させなければならない。

一方、ソルボンヌの大学院で最短の26歳で博士号を取得した、新進気鋭のルソーの研究家である早川織江。

この二人に、伝説のコレクター、コンラート・バイラーはアンリ・ルソーのマスターピース、「夢」にそっくりな名画、「夢をみた」という絵画を所持していた。しかも、近代美術史の世界的権威が発行した「アンリ・ルソーの真筆である」という証明書付きで。

ふたりに与えられた判定のリミットは7日間。

そして、唯一の手掛かりはバイラ―から渡された謎の古書・・・

…読みたくなりましたね!

がぜん読みたくなりましたよね??

ほんと最高面白いんですよ。

※以下ちょっとネタバレ注意

この古書には、第三者が執筆した文体で、アンリ・ルソーと、その老人画家が恋をしていた既婚の洗濯婦、ヤドヴィカのことが書かれているのですが、ヤドヴィカに対するルソーの小学生男児のような純粋な恋心が泣けるんです。

「私はボンボン売りじゃなく、画家だ。栄えあるアンデパンダン協会にも、サロン・ドートンヌにも認められた画家なんだ」

ヤドヴィカが笑ってくれたのがうれしくて、ルソーは胸を張ってそう言いました。

ヤドヴィカはいっそうおかしがって笑っています。本文より

もうね、健気なんですよ、ルソーが(涙)

「君だって洗濯女じゃない。君は楽園の姫君なんだ。」って一生懸命はなすのに、ヤドヴィカはゲラゲラわらって聞いてない。

不憫!!

ふたりはもちろん、結ばれることはありませんが、彼の絵画の中で「永遠」に息吹くことになります。

それが、「夢」であり、「夢をみた」という作品なわけですね。

「楽園のカンヴァス」、ただの美術作品の真贋合戦ではありません。

伝説のコレクター、バイラ―はなぜこの勝負を、この二人に依頼したのか。

また、バイラ―とは何者なのか。

早川織江は類まれなる知識とキャリアを積みながら、なぜ地元岡山の大原美術館で監視員を務めているのか・・・

さまざまな人間模様が美しく哀しく織りなす美術ミステリ。傑作です。

さて、この熱量で参ります。

お次は「暗幕のゲルニカ」(2016年 新潮社)

泣く子も黙るピカソの代表作、「ゲルニカ」。

1937年、内戦中のスペインで、反乱軍とナチス・ドイツがバスク地方の小都市ゲルニカを空爆しました。

その惨状と戦争のむごさ、虚しさを訴えるべく絵筆をとった作品・・・というのは有名ですね。

2001年9月、同時多発テロで夫のイーサンを失った八神瑤子。

キュレーターでもある瑤子は、MoMAクイーンズで開催予定の展覧会で「ピカソの戦争」を企画するべく奔走しており、9.11を境に渦巻く憎悪の連鎖を断ち切るべく、どうしても「ゲルニカ」の展示は必要不可欠だとスペインに貸出交渉をするのでした。

一方、時代は変わって1937年パリ、創造主ピカソと、その創造したものを写真に収め続けた写真家であり恋人である、ドラ・マールの日常が描かれます。

物語はふたつの時代を行ったり来たり、ゲルニカを中心に展開するのですが、まさに戦場のようにスリリングです。

この作品において、わたくしのお気に入りは「ゲルニカ」のほかに登場する、ピカソのもう一つの作品。

それは「鳩」のドローイング。

瑤子は婚約指輪のかわりにイーサンから贈られた「鳩」のドローイングを、宝物のように大切にしているんです。

この「鳩」のドローイング、物語のクライマックスで重要な役割を果たすんですよ!(言わないけど!)

ピカソはパリで開催された国際平和擁護会議のために「白い鳩」を描いて以来、頻繁に鳩の絵を描くようになったそうです。

わたくし、ピカソの素描、好きなんですよね…。

こういうやつ…

ゲルニカという作品が、ピカソが絵筆でファシズムに立ち向かった魂の1枚だとしたら、何点も後世に残る鳩の素描はピカソのウィンクのように感じるのです。

「憎しみ続けるなんて、つまらんさ。」

そう、未来の子供たちに語っているように見えるのです。

異なる時代のふたつの大きな破壊行為、ふたつの絵、立ち向かう人々。

ラストシーンはトリハダ必至ですぞ!!

あっ

そことそこ、寝てる!!

起きて!

超起きて!!

最後です。

前作が「逆境に立ち向かう人の強さ」がテーマだとしたら、この作品は「人の儚さ」でしょうか。

「たゆたえども沈まず」(1917年 幻冬舎)

タイトルは知らずとも、このタッチを見れば誰もがその名を思い浮かべることでしょう。

フィンセント・ファン・ゴッホ。

当時、日本では大して価値のなかった浮世絵は19世紀末のパリで注目を集めていました。

その不思議な魅力に取りつかれた人間のひとりに、孤高の画家、ゴッホもいたのです。

浮世絵を引っ提げてフランスにやってきた日本人画家、林忠正と重吉。

そして自分だけの表現を追い求める画家ゴッホと、献身的に兄を支える弟のテオ。

流ちょうなフランス語と豊富な知識で日本の美術品、浮世絵を売りさばく林がとにかくカッコイイのと、ほとんど病的に兄に囚われるテオの想いが切ないんです。

1878年ごろ、アカデミーに所属している画家の絵が主流であったパリでは、印象派のなんだかわからない絵は「おぞましいもの、芸術の範疇に入らぬもの」として、価値を見出されていませんでした。

マハさんのことばを借りますと、

「偶然・彗眼・財力。名作の運命はこの3つの要因で決定される」。

ファン・ゴッホも晩年にはぼつぼつ評価を得てはいたものの、急速にその価値が注目されたのは亡くなって数年後でした。

生きている間に、現在の評価を得ていたら彼の、そしてテオに運命は変わっていたのだろうか。

いや、たらればなんて、無粋に他ならない。

副題の「FLUCTUAT NEC MERGITUR(たゆたえども沈まず)」ラテン語が、ラスト効いてきて、ボロボロ涙がとまりませんでした。

さて、長々と暑苦しく語りましたが、いかがだったでしょうか。

アートに興味のない方も、ぜひ手に取っていただきたい三作となっております。

全霊こめて、レコメンド。

知らない土地も、知ってる土地も。

知らない土地も、知ってる土地も。 裁断も縫製も、アートだ。

裁断も縫製も、アートだ。 板の上で行われる興行全般レポート!

板の上で行われる興行全般レポート!